Cuando la moda mataba: arsénico, fuego y locura en el siglo XIX

Sociedad

Por: Carolina De La Torre - 05/17/2025

Por: Carolina De La Torre - 05/17/2025

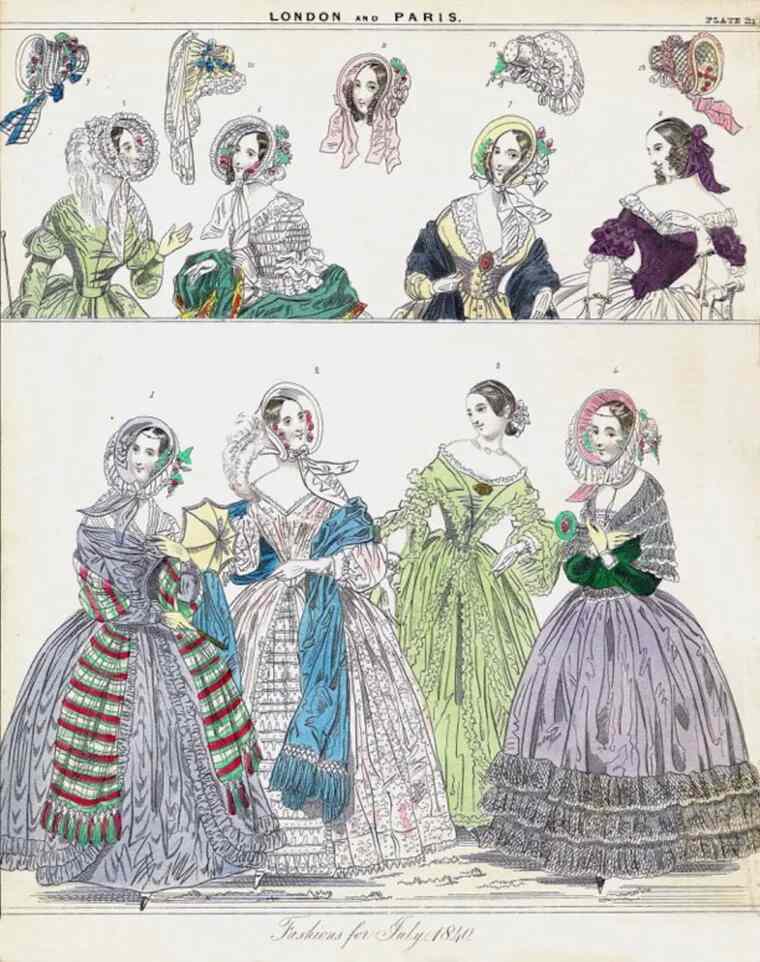

Durante el siglo XIX, vestirse bien podía matarte. No es una metáfora. En la Inglaterra victoriana, la moda no solo dictaba lo que debías usar, también determinaba quién corría riesgos mortales en nombre del estilo. Mujeres jóvenes, costureras, obreras y empleadas domésticas se convirtieron en víctimas silenciosas de una industria que mezclaba avances científicos con una total indiferencia por la salud humana.

Uno de los colores más deseados era el verde esmeralda. Su tono brillante adornaba vestidos, flores artificiales, cortinas e incluso dulces. ¿El secreto? Arsénico. Aunque se sabía que el pigmento causaba náuseas, llagas, pérdida de cabello e incluso la muerte, la demanda era tan alta que las advertencias médicas eran ignoradas. Al fin y al cabo, quienes enfermaban no eran las damas de clase alta que usaban los vestidos, sino las trabajadoras que los fabricaban.

Matilda Scheurer, de 19 años, pintaba flores decorativas con pigmento de arsénico. Murió vomitando un líquido verde, tras sufrir convulsiones y una parálisis progresiva. Su historia apareció en los periódicos de Londres, pero el negocio siguió.

Y no era la única amenaza.

Los sombrereros trataban el fieltro con mercurio, lo que les provocaba temblores, alucinaciones, pérdida de memoria. De ahí el arquetipo del "sombrerero loco", que en realidad era un síntoma de envenenamiento crónico.

.jpg)

Las mujeres también eran devoradas por las llamas de la moda. Las crinolinas, esas estructuras metálicas o de crin que daban volumen a las faldas, eran tan grandes como inflamables. Bastaba una vela o una chimenea para que el vestido entero ardiera. Miles de mujeres murieron así, atrapadas en fuego, sin posibilidad de moverse. Se sabe que incluso la esposa del poeta Henry Wadsworth Longfellow falleció por esta causa, y la escena parecía sacada de un cuento de Edgar Allan Poe.

Lo más perturbador no es que estas muertes ocurrieran. Es que la industria lo sabía. Los médicos lo advertían. Los periódicos lo reportaban. Pero las empresas no retiraban los productos del mercado.

La lógica era (y sigue siendo): si no muere el cliente principal, no hay problema. Si las víctimas son obreras pobres, hay reemplazo. Y si el producto vende, se queda.

La tecnología del siglo XIX permitió avances extraordinarios en la producción textil, pero sin regulación ni ética, esos avances se volvieron armas. Se priorizó la novedad, el color, el volumen… y se sacrificó la salud de quienes hacían posible esa moda.

Hoy, aunque no usamos crinolinas ni tintes con arsénico, la lógica se repite. Fábricas en países empobrecidos operan en condiciones tóxicas. Trabajadores manipulan químicos sin protección. Las pasarelas siguen deslumbrando, mientras los cuerpos que las sostienen se enferman y se desechan. La historia de la moda asesina del siglo XIX no es un cuento del pasado. Es un espejo.