El día que Borges escribió para el futuro papa Francisco

Sociedad

Por: Carolina De La Torre - 04/21/2025

Por: Carolina De La Torre - 04/21/2025

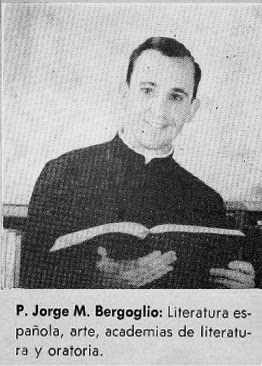

En agosto de 1965, mucho antes de asomarse al balcón del Vaticano como el primer papa latinoamericano, Jorge Mario Bergoglio era un joven jesuita de 29 años que enseñaba literatura en el Colegio Inmaculada Concepción, en Santa Fe, Argentina. Ese año, invitó a un escritor que ya era leyenda: Jorge Luis Borges.

No fue una clase común. Borges, ciego y lúcido, aceptó la invitación para dar un breve curso de literatura gauchesca. Llegó al colegio acompañado por el silencio expectante de quienes sabían que estaban ante algo más que un autor célebre. En la fotografía recuperada por la BBC se ve a un joven Bergoglio sonriente recibiendo al escritor. En medio de ambos, Jorge González Manent, otro jesuita y profesor de letras, que inclina la cabeza como para no aparecer. “Yo soy el tercer Jorge de la foto”, diría años después.

El mismo González Manent contó una anécdota sencilla pero reveladora. Aquel día, al buscar a Borges en el hotel, Bergoglio tardó más de lo habitual en volver. Cuando su compañero le preguntó con la mirada qué había pasado, Bergoglio respondió en voz baja: “El viejo me pidió que lo afeitara”. Borges, el autor de "El aleph", había confiado su rostro a las manos del joven sacerdote. Un gesto de intimidad y cuidado. Un acto que mezcla la humildad y la poesía.

Pero lo verdaderamente raro, lo inolvidable, no fue ese momento doméstico, sino una carta. Borges les escribió un prólogo a un grupo de estudiantes. Jóvenes que escribían cuentos, alentados por Bergoglio. Y en lugar de hablarles desde la altura de los próceres, Borges se dirigió a ellos con una ternura filosa. Como si pudiera verlos, a pesar de su ceguera. Como si los estuviera invitando a soñar lo imposible:

Este prólogo no solamente lo es de este libro, sino de cada una de las aún indefinidas series posibles de obras que los jóvenes aquí congregados pueden, en el porvenir, redactar.

Ahí está todo. El Borges que no pontifica, sino que augura. Que en lugar de dejar sentencias, abre puertas. Imaginamos siempre a Borges como el anciano erudito, encerrado en laberintos de espejos y bibliotecas infinitas. Pero hay otra versión: la del hombre que en un colegio jesuita se tomó en serio los cuentos adolescentes de un grupo de estudiantes y les dejó una promesa escrita. Como si bendijera, sin decirlo, la posibilidad de escribir.

En la autobiografía "Esperanza", el Papa Francisco le dedica un cálido texto a su relación con Jorge Luis Borges.

Admiré y estimé mucho a Borges, me impresionaban la seriedad y la dignidad con las que vivía la existencia. Era un hombre muy sabio y muy profundo.

Cuando, con apenas veintisiete años, me convertí en profesor de Literatura y Psicología del colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fe, impartí un curso de escritura creativa para los alumnos y decidí mandarle, por mediación de su secretaria, que había sido mi profesora de piano, dos cuentos escritos por los chicos. Yo parecía aún más joven de lo que era en realidad, tanto que los estudiantes me habían puesto el apodo de Carucha, y Borges era, en cambio, uno de los autores más reconocidos del siglo XX. No obstante, mandó que se los leyeran —ya estaba prácticamente ciego— y además le gustaron mucho.

Lo invité incluso a dar algunas clases sobre el tema de los gauchos en la literatura y él aceptó; podía hablar de cualquier cosa, y nunca se daba aires. Con sesenta y seis años, se subió a un autobús e hizo un viaje de ocho horas, de Buenos Aires a Santa Fe. En una de aquellas ocasiones llegamos tarde porque, cuando fui a buscarlo al hotel, me pidió que lo ayudara a afeitarse. Era un agnóstico que cada noche rezaba un padrenuestro porque se lo había prometido a su madre, y antes de morir recibió los sacramentos. Solo un hombre de espiritualidad podía escribir palabras como estas:

«Abel y Caín se encontraron después de la muerte de Abel. Caminaban por el desierto y se reconocieron desde lejos, porque los dos eran muy altos. Los hermanos se sentaron en la tierra, hicieron un fuego y comieron. Guardaban silencio, a la manera de la gente cansada cuando declina el día. En el cielo asomaba alguna estrella, que aún no había recibido su nombre. A la luz de las llamas, Caín advirtió en la frente de Abel la marca de la piedra y dejó caer el pan que estaba por llevarse a la boca y pidió que le fuera perdonado su crimen. Abel contestó: “¿Tú me has matado o yo te he matado? Ya no recuerdo; aquí estamos juntos como antes”. “Ahora sé que en verdad me has perdonado —dijo Caín—, porque olvidar es perdonar. Yo trataré también de olvidar”».

Más allá de este emotivo recuerdo, Francisco también habló en otros momentos de su afinidad con la literatura. En una carta escrita a los seminaristas en 2024, los animó a leer a los clásicos —“principalmente Proust, T. S. Eliot y Borges”— como forma de resistencia interior:

Leer las novelas y poesías de los clásicos es una terapia. Encontrar un buen libro puede ser un oasis que nos ayuda a enfrentar las tempestades hasta conseguir la serenidad. A mí me encantan los escritores trágicos porque todos podemos sentir sus obras como nuestras, como expresión de nuestros propios dramas, de nuestro vacío interior, de nuestra propia soledad.

Ese año de 1965 fue más que un cruce entre dos figuras. Fue también un laboratorio literario: además de Borges, Bergoglio invitó a otros escritores a compartir sus saberes con los alumnos del colegio, como María Esther Vázquez y María Esther de Miguel, reconocida por sus novelas históricas. Fue un tiempo de palabras sembradas con fe en la juventud. Y también con una fe literaria: esa que cree que escribir es, en sí mismo, una forma de esperanza. Hay cartas que no son cartas. Son brújulas.