El Cristo que imaginamos: arte, fe y el rostro del deseo

AlterCultura

Por: Carolina De La Torre - 04/18/2025

Por: Carolina De La Torre - 04/18/2025

Somos humanos representando a un dios como nosotros. Eso es lo primero que conviene aceptar antes de entrar al territorio de las imágenes. Porque si hay algo más humano que creer en lo divino, es la necesidad de ponerle rostro, carne, gesto. Una antropomorfización inevitable: vernos reflejados en lo que adoramos.

.jpg)

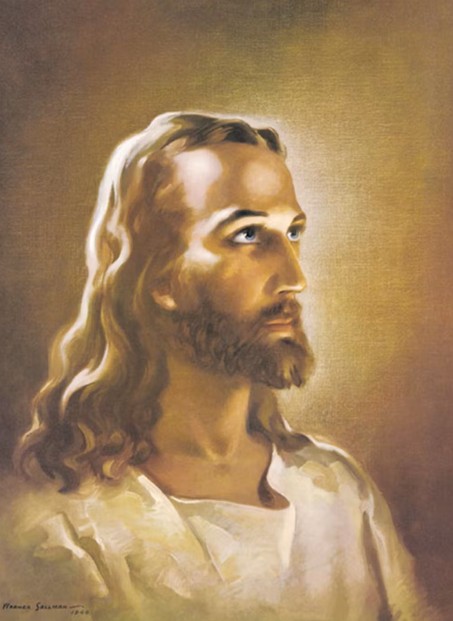

Tras Constantino, cuando el cristianismo se convierte en la religión de un Imperio, comienza la hegemonía de una iconografía que transforma progresivamente a un rabino marginal del desierto en el símbolo de Europa. Jesús deja de hablar arameo. Su piel se aclara, su nariz se afina, sus ojos se aclaran. Y sus facciones comienzan a reflejar no al hombre de Nazaret, sino al imaginario de quienes sostienen el pincel y el poder.

El Cristo medieval es un mártir sagrado, clavado a una cruz más simbólica —y cargada de culpa— que anatómica, con ojos inmensos que no lloran, sino que observan desde el imaginario sangriento. Su rostro es más emblema que expresión.

Pero a partir del Renacimiento, la historia cambia. Ahora Jesús no solo tiene rostro, tiene cuerpo. Y es un cuerpo idealizado, herencia directa del canon clásico. Miguel Ángel lo esculpió musculoso, casi heroico, envuelto en una fuerza viril que desborda espiritualidad.

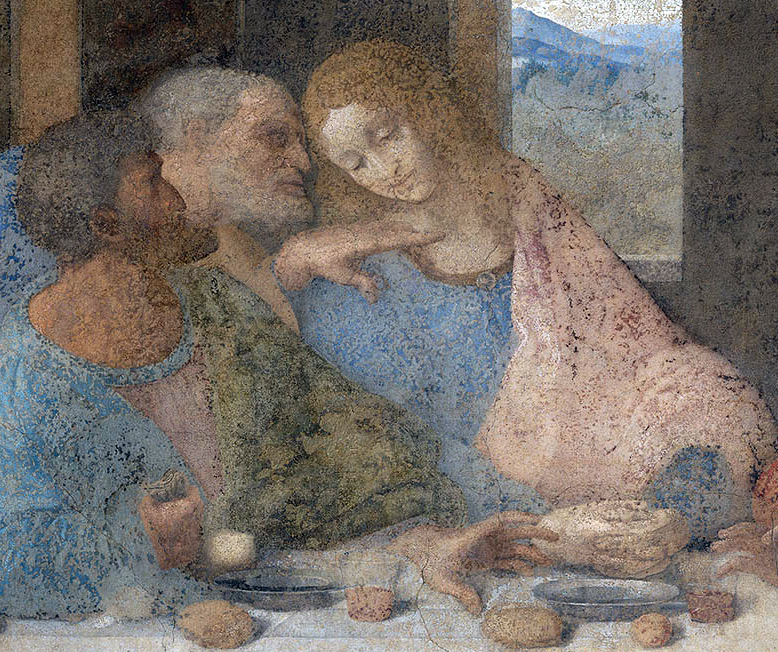

Da Vinci lo imagina en La última cena como el centro de una geometría perfecta, pero también como un enigma andrógino: hay quienes sostienen que su representación del Cristo y el apóstol Juan es, en realidad, una pareja, una unión mística entre lo masculino y lo femenino.

En ambos casos, para los dos grandes maestros del Renacimiento, la divinidad ya no está en lo etéreo sino en lo bello, en lo proporcionado, en lo que puede conmover al ojo y al alma a través del arte, como propia expresión y representación del contexto.

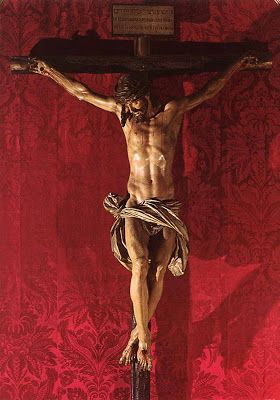

Más adelante, con el Barroco, el cuerpo de Jesús se vuelve drama y tensión permanente. Sangra. Se contorsiona. Sufre y es a través de su sangre que los pecados se limpian, un espectáculo de carne rota. En ese momento, la imagen deja de ser solo representación y se convierte en propaganda: un dispositivo afectivo que busca devoción, culpa, conversión. Un espectáculo de lo humano, del dolor y hasta cierto punto lo grotesco, representado como manipulación.

Pero todos estos rostros, todos esos Cristos —el bizantino, el medieval, el gótico— tienen algo en común: son blancos. Son europeos. Tienen ojos claros la mayoria de las veces. Barbas cuidadas. Cuerpos grecorromanos. ¿Qué dice esto de nuestra necesidad de representación?

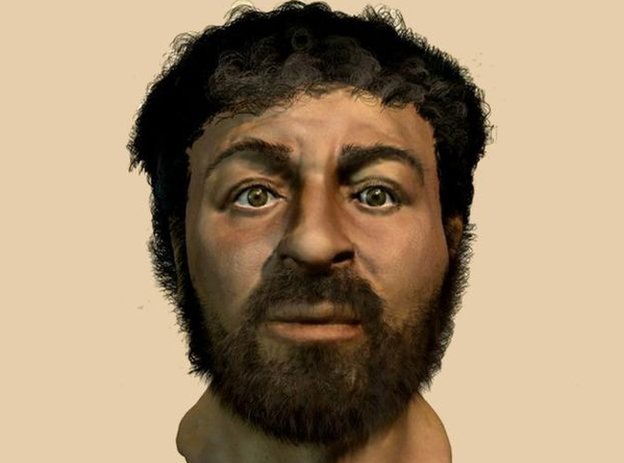

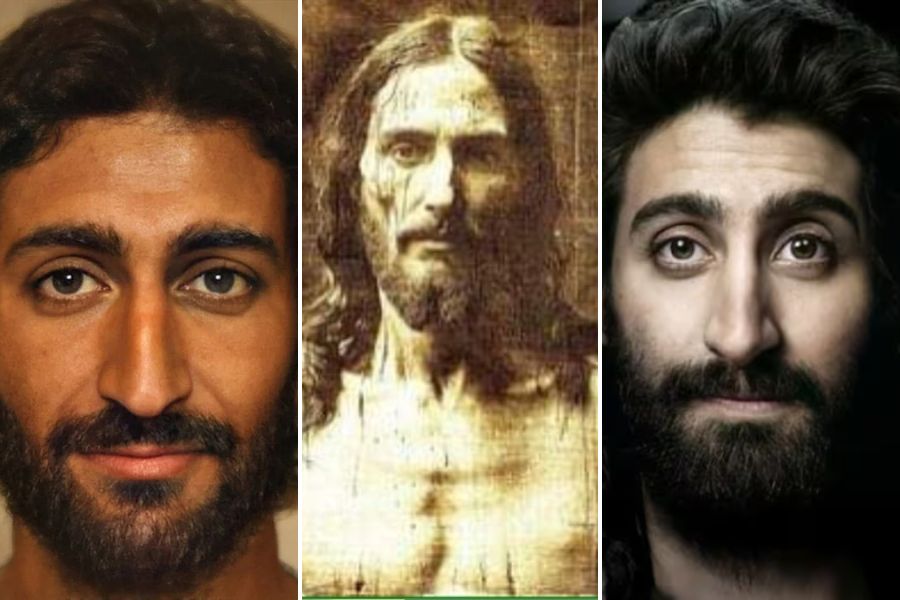

Hace unos años, la ciencia intentó responder a esa pregunta con herramientas distintas: reconstrucción forense, datos arqueológicos, genética poblacional. El resultado: un hombre moreno, de nariz ancha, cabello rizado, estatura baja. Muy diferente del Jesús que habita en nuestro inconsciente colectivo, ese que es toda la hegemonía hecha hombre. Este Jesús “científico” es incómodo, porque interrumpe la fantasía. Porque revela que nuestras representaciones fueron siempre ejercicios de deseo, de poder, de identificación cultural.

Igualmente, en esta época de entrega a la inteligencia artificial, se han realizado algunos ejercicios para supuestamente tener una imagen más precisa de dicho rostro, con estos resultados:

Y sin embargo, ese Jesús también es humano. Porque todas nuestras imágenes lo son. Rudolf Bultmann, impulsor de la búsqueda del Jesús histórico, proponía que el acceso al Cristo real —a ese hombre del siglo I que no dejó textos, que no escribió nada, que fue ajusticiado por el Imperio— es imposible. Solo nos queda la fe o la narrativa. Y aún ahí, solo podemos construir un personaje, no recuperar a la persona.

Lo cierto es que todos los Cristos son una mezcla de las dos cosas: una fe que se encarna en formas, y unas formas que devuelven la fe al cuerpo. Por eso el Jesús de cada época dice más del mundo que lo pintó que del mundo que él realmente habitó.

Tal vez eso sea lo más sincero que podemos admitir: que no adoramos a Jesús, sino la idea que poco a poco se formó de él. cambiante además, no fija, sino sujeta ella misma a las necesidades dominantes de cada época. Admitir en última instancia que en su rostro, muchas veces, solo estamos buscando ver el nuestro.