La taurocatapsia minoica: ¿el origen de las corridas de toros sin violencia?

Arte

Por: Yael Zárate Quezada - 03/18/2025

Por: Yael Zárate Quezada - 03/18/2025

A lo largo de la historia, la figura del toro ha sido un poderoso símbolo de fuerza, virilidad y fertilidad. Diversas culturas han plasmado su significado en mitos, esculturas y relatos. La civilización grecolatina, por ejemplo, es la artífice varias leyendas que han posicionado al toro como una figura sagrada, como por ejemplo, el toro que Poseidón envió para que el rey Minos lo sacrificara en su honor; o el caso de Zeus que –acostumbrado a convertirse en animal– adoptó la forma de un toro blanco para seducir a la princesa Europa. Pero probablemente uno de los episodios más destacados de esta relación simbólica se encuentra en la isla de Creta, donde los minoicos desarrollaron una práctica singular: la taurocatapsia.

Esta práctica, que consistía en ejecutar saltos acrobáticos sobre un toro en movimiento, era una demostración de destreza física y valor y ponía a prueba la agilidad y el equilibrio de los participantes. Durante la embestida del animal, las y los jóvenes minoicos que hacían de “toreros” se sujetaba de los cuernos para impulsarse y realizar saltos en el aire. La gravedad hacía su trabajo y los acróbatas caían ya sea en el suelo o sobre el lomo del toro.

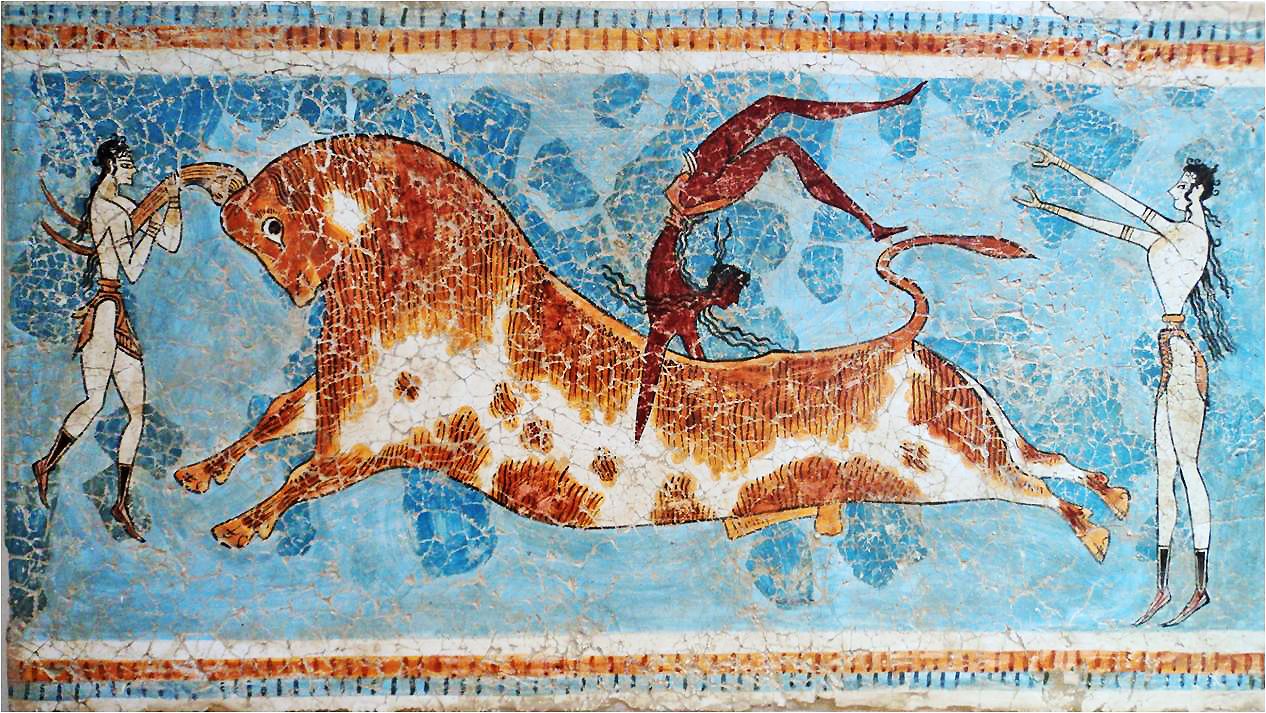

Aunque existían muchas técnicas, el llamado "salto de Evans" es una de las más documentadas. Su nombre proviene del arqueólogo británico Arthur Evans, quien descubrió el palacio de Cnosos en Creta en 1900. En sus murales se hallaron representaciones de esta danza taurina, fechadas alrededor del 2000 y el 3000 a.C. En estas imágenes se observa a jóvenes, tanto hombres como mujeres, con atuendos similares practicar estos saltos.

Curiosamente, no hay evidencias de que esta práctica incluyera armas o terminara con la muerte del animal. Según el escritor Leonard Cottrell en su libro El toro de Minos (1953), las escenas plasmadas en frescos, sellos y estatuillas muestran que los participantes interactuaban con el toro de forma ritualista y deportiva, sin que el sacrificio del animal fuera parte de la tradición. Así lo describió Cottrell en su obra:

Pronto aparecieron otras variantes de la misma escena, demostrando que entre aquel pueblo de la antigüedad había indudablemente existido una forma de deporte en la que el toro desempeñaba un papel importante. En ninguna de estas escenas se veía a los contendientes llevando arma alguna, ni tampoco al toro muerto. Pero una y otra vez, en los murales, en los sellos, en una delicada estatuilla de marfil, se repetía la misma escena increíble: la esbelta y ágil figura del juvenil saltador de toros en el acto de lanzarse a dar un salto mortal sobre los cuernos de una bestia que embiste.

Este aspecto no violento de la taurocatapsia contrasta notablemente con las corridas de toros que se llevan a cabo actualmente en distintas partes del mundo y es un recordatorio de que la fiesta brava no siempre estuvo condicionada con la muerte del toro en el ruedo y que incluso, era una relación simbólica y ritual entre el ser humano y el animal, donde el valor y la habilidad era parte del espectáculo y el toro no era considerado como un enemigo, sino un compañero en la coreografía de una danza que alimentaba la riqueza cultural de una de las primeras civilizaciones de Europa.